АЛМАТИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ

Кафедра телекоммуникационных систем

СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВЕЩАНИЯ

Методические указания к выполнению курсовой работы

(для студентов всех форм обучения

специальности 050719 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации)

СОСТАВИТЕЛИ: Л.П. Клочковская. Спутниковые системы радиосвязи и телевещания. Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов всех форм обучения специальности 050719 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации.

Представлены методические указания к расчету и оформлению курсовой работы. Приведены варианты заданий и параметры земных и космических станций, необходимые для выполнения курсовой работы.

Содержание

Введение

1 Задание к выполнению курсового проекта

2 Задача № 1

3 Задача № 2

4 Задача № 3

5 Задача № 4

Список литературы

Введение

Основной задачей курсового проектирования по «Спутниковым системам радиосвязи и телевещания» является определение параметров спутниковой системы связи.

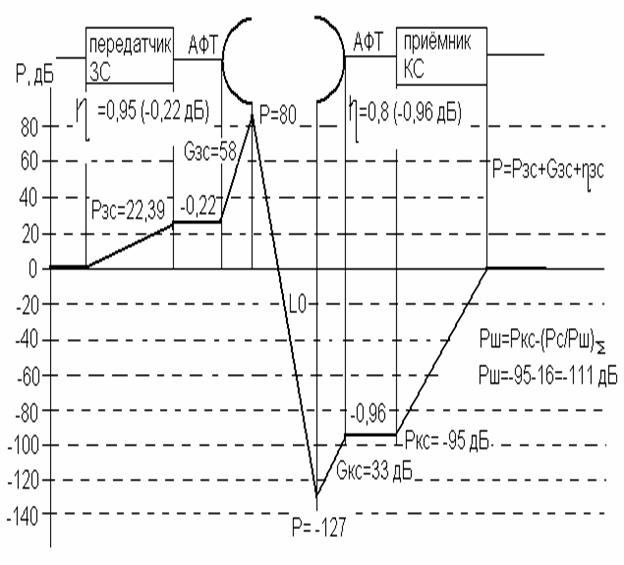

В первой задаче необходимо выполнять энергетический расчет участка спутниковой линии. Спутниковая линия состоит из двух участков: «вверх» - передающая ЗС – бортовой ретранслятор и «вниз» - бортовой ретранслятор – приёмная земная станция. После расчета необходимо построить диаграмму уровней на участке.

Вторая задача даёт представление о электромагнитной совместимости двух спутниковых систем: проектируемой и существующей. В конце расчета необходимо оценить величину мешающего влияния по сравнению со значением температуры при отсутствии влияния.

В третьей задаче производится расчет отношения сигнал – шум на НЧ окончании спутниковой линии.

Четвертая задача посвещена определению зоны видимости геостационарного спутника, что даст представление о зависимости зоны видимости спутника от угла места.

1 Задание к выполнению курсового проекта

Варианты заданий

Т а б л и ц а 1

|

Предпоследняя цифра зачетной книжки |

Последняя цифра зачетной книжки |

||||

|

0, 6

|

1, 7 |

2, 8 |

3, 9 |

4, 5 |

|

|

0, 5 |

А→B |

B→C |

C→D |

D→E |

A→B |

|

1, 6 |

А→C |

B→D |

C→E |

E→A |

A→C |

|

2, 7 |

А→D |

B→E |

D→A |

E→B |

A→D |

|

3, 8 |

А→E |

C→A |

D→B |

E→C |

A→E |

|

4, 9 |

В→A |

C→B |

D→C |

E→D |

B→A |

Пример определения задания:

Последние цифры зачетной книжки 76

Вариант A→D

2 Задача №1

Выполнить энергетический расчет спутниковой линии связи мешающей системы.

Студенты, фамилия которых начинается с А – К считают участок «вверх», а с Л – Я считают участок «вниз».

Например:

Беляков – вариант (А→D) считает участок «Передающая ЗСА → бортовой ретранслятор ИСЗА».

Утегенов – (вариант B →C) считает участок «Бортовой ретранслятор ИСЗВ → приёмная станция ЗСВ».

Т а б л и ц а 2 – Параметры приёмной станции

|

Система |

Диапазон, ГГц |

Диаметр антенны, м |

коорди- наты |

Коэффи-циент шума приёмни-ка |

Эффектив- ная полоса частот, МГц |

КПД АФТ |

Шумовая темпера-тура антенны, К |

|

A |

14/11 |

3 |

35° в. д. 60° с. ш. |

6 |

36 |

0,9 |

60 |

|

B |

14/11 |

8 |

85° в. д. 45° с. ш. |

8 |

72 |

0,8 |

58 |

|

C |

14/11 |

9 |

73° в. д. 49° с. ш. |

7 |

36 |

0,85 |

70 |

|

D |

14/11 |

10 |

52° в. д. 47° с. ш. |

5 |

33 |

0,9 |

80 |

|

E |

14/11 |

6 |

78° в. д. 42° с. ш. |

7,5 |

36 |

0,85 |

90 |

Т а б л и ц а 3 – Параметры бортового ретранслятора

|

Система |

Диапазон частот,ГГц |

Координаты |

Коэффициент усиления антенны, дБ |

Коэф-т шума приём- ника |

КПД АФТ |

шумовая t°СЛК,К |

Спект-ральная плот-ность мощно-сти, дБ |

Шумовая t°антенны,К |

|

|

Приём |

Переда-ча |

||||||||

|

A |

14/11 |

103°в.д. |

33 |

28 |

8 |

0,8 |

100 |

-54 |

40 |

|

B |

14/11 |

101°в.д. |

35 |

30 |

7,5 |

0,9 |

95 |

-53 |

50 |

|

C |

14/11 |

95°в.д. |

28 |

25 |

6 |

0,9 |

90 |

-52 |

55 |

|

D |

14/11 |

85°в.д. |

30 |

27 |

5 |

0,85 |

100 |

-51 |

60 |

|

E |

14/11 |

66°в.д. |

29 |

26 |

7 |

0,8 |

110 |

-50 |

45 |

Т а б л и ц а 4 – Параметры передающей ЗС

|

Система |

Диапазон частот,ГГц |

Диаметр антенны,м |

Отноше- ние Рс/Рш, дБ |

Коорди- наты |

Эффектив- ная полоса частот, МГц |

КПД АФТ |

Спектральная плотность мощнос- ти, дБ Вт/м2 |

|

A |

14/11 |

6 |

16 |

78° в. д. 42° с. ш. |

36 |

0,95 |

-32 |

|

B |

14/11 |

10 |

16,5 |

52° в. д. 47° с. ш. |

33 |

0,9 |

-33 |

|

C |

14/11 |

9 |

15 |

43° в. д. 69° с. ш. |

36 |

0,85 |

-34 |

|

D |

14/11 |

8 |

14 |

65° в. д. 45° с. ш. |

72 |

0,9 |

-30 |

|

E |

14/11 |

3 |

17 |

55° в. д. 50° с. ш. |

36 |

0,8 |

-34 |

Дополнительное ослабление энергии радиоволн Lдоп=2 дБ.

Коэффициент запаса для линии «вверх» а=6 дБ.

Коэффициент запаса для линии «вниз» в=1,2 дБ.

Пример расчета

1. Участок: передающая ЗС→ИСЗ (КС)

1.1 Наклонная дальность между ЗС и КС

![]()

где ![]() ;

;

![]() - широта ЗС;

- широта ЗС;

![]() - разность по долготе между ЗС и КС.

- разность по долготе между ЗС и КС.

1.2 Суммарная шумовая температура

![]()

где ТА – шумовая температура антенны КС;

η – КПД АФТ КС;

TПР=T0 . (KШ-1)

где Т0=290°К

KШ – коэффициент шума приёмника КС;

TПР=290(8-1)=2030 К.

![]() К.

К.

1.3 Коэффициент усиления земной станции

где D – диаметр антенны ЗС, м;

λ – длина волны для участка «вверх», м;

м.

м.

g=0,6…0,8 – коэффициент использования поверхности антенны.

.

.

GЗС=10∙lg 6,5∙105=10(5+lg 6,5)=10(5+0.81)=58 дБ

1.4 Мощность передатчика земной станции

где d=м, Lдоп=2 дБ (1,58);

k=1,38∙10-23 – постоянная Больцмана;

ΔfШ – эффективная полоса частот ЗС;

a=6 дБ (3,98);

дБ (39,8);

дБ (39,8);

GКС33 дБ (1995).

Вт.

Вт.

РЗС=22,39 дБ.

1.5 Ослабление сигнала на участке ЗС→КС.

![]() .

.

![]() дБ.

дБ.

1.6 Строим диаграмму уровней на участке ЗС – КС. (Рисунок 1)

П р и м е ч а н и е – Отличие расчета для участка КС-ЗС (вниз).

ЗС –приемная .

Пункт 1.2 ТА – шумовая температура ЗС.

η – КПД АФТ ЗС.

Кш – коэффициент шума приёмника ЗС.

Пункт 1.3 λ – длина волны для участка «вниз».

![]()

![]() м.

м.

Пункт 1.4 рассчитываем мощность передатчика космической станции

коэффициент запаса «в» вместо «а».

Всё остальное считается согласно примера.

Рисунок 1 – Диаграмма уровней на участке ЗС – КС

3 Задача №2

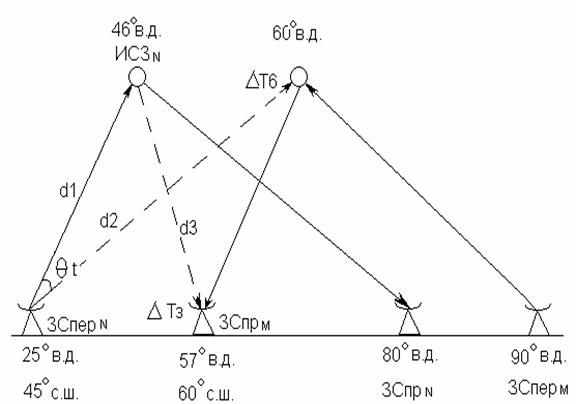

Требуется проверить мешающее влияние одной спутниковой системы на другую, сравнить степень влияния одной спутниковой системы на другую, сравнить степень влияния с допустимым значением (6 %) температуры при отсутствии влияния.

Данные проектируемой (мешающей) системы и данные существующей (подверженной влиянию) системы выбираются согласно варианта из таблиц 1, 2, 3, 4.

Например, вариант А→B, где А – мешающая система, которая наводит помехи в системе B (подверженной влиянию).

Пример расчета «N→M»

Рисунок 2

2.1 Наклонная дальность между ЗС и КС:

а) между передающей земной станцией и спутником мешающей системы

![]() .

.

![]()

![]() км;

км;

б) между передающей земной станцией мешающей системы «N» и спутником системы, подверженной влиянию «M»

![]()

![]() км;

км;

в) между спутником мешающей системы и приёмной земной станцией системы, подверженной влиянию

![]()

![]() км.

км.

2.2 Топоцентрический угловой разнос

![]() - разность по долготе между спутниками

- разность по долготе между спутниками

.

.

![]() .

.

2.3 Коэффициент усиления антенны приёмной ЗС системы, подверженной влиянию, при условии D/λ>100; 3/0,027=111>100

G(φ)M=32 – 25lgφ

где должно выполняться условие

φz< φ<480

φz=15,85(D/ λ)-0,6, град

здесь D – диаметр антенны;

φz=15,85(3/0,027)-0,6=0,90<15,30<480;

φ= ![]() .

.

G(φ)M=32 – 25lg15,30=32 – 29,6=2,4 дБ.

2.4

Коэффициент усиления антенны передающей ЗС мешающей системы, при условии D/λ>100, φz<φ=![]() <480

<480

D/λ=6/0,021=285>100.

φz=15,85(6/0,021)-0,6=0,530<15,30<480.

G(φ)M=32 – 25lg15,30=32 – 29,6=2,4 дБ.

2.5 Увеличение шумовой температуры приёмной системы бортового ретранслятора, подверженного влиянию

![]()

где

![]() - спектральная

плотность мощности, подводимая к антенне мешающей передающей ЗС, дБ;

- спектральная

плотность мощности, подводимая к антенне мешающей передающей ЗС, дБ;

![]() - коэффициент усиления

антенны мешающей передающей ЗС, дБ;

- коэффициент усиления

антенны мешающей передающей ЗС, дБ;

![]() - коэффициент

усиления антенны спутника, подверженной влиянию (на приём), дБ;

- коэффициент

усиления антенны спутника, подверженной влиянию (на приём), дБ;

![]() - ослабление сигнала

на линии мешающая передающая земная станция – спутник, подверженный влиянию, дБ;

- ослабление сигнала

на линии мешающая передающая земная станция – спутник, подверженный влиянию, дБ;

![]()

![]() , дБ .

, дБ .

![]() , дБ.

, дБ.

![]() , К.

, К.

2.6 Увеличение шумовой температуры на выходе приёмной антенны земной станции системы, подверженной влиянию

![]()

где ![]() -

спектральная плотность мощности, подводимая к антенне мешающего спутника, дБ;

-

спектральная плотность мощности, подводимая к антенне мешающего спутника, дБ;

![]() - коэффициент

усиления приёмной антенны земной станции системы, подверженной влиянию, дБ;

- коэффициент

усиления приёмной антенны земной станции системы, подверженной влиянию, дБ;

![]() - коэффициент

усиления антенны мешающего спутника ( на передачу), дБ;

- коэффициент

усиления антенны мешающего спутника ( на передачу), дБ;

![]() - ослабление

сигнала на линии мешающий спутник – приёмная земная станция системы,

подверженной влиянию

- ослабление

сигнала на линии мешающий спутник – приёмная земная станция системы,

подверженной влиянию

![]()

![]() , дБ.

, дБ.

![]() , дБ.

, дБ.

![]() ,К.

,К.

2.7 Приращение эквивалентной шумовой температуры линии

![]()

где γ= - 15 дБ (0,032) – коэффициент передачи спутниковой линии

![]() , К, если поляризация

на двух системах одинаковая;

, К, если поляризация

на двух системах одинаковая;

если

разная, то

где ![]() - коэффициент развязки

по поляризации

- коэффициент развязки

по поляризации

Т а б л и ц а 5

|

Поляризация системы |

Коэффициент развязки по поляризации |

|

|

Полезной |

Мешающей |

|

|

Левосторонняя круговая |

Правосторонняя круговая |

4 |

|

То же |

Линейная |

1,4 |

|

Правосторонняя круговая |

То же |

1,4 |

|

Левосторонняя круговая |

Левосторонняя круговая |

1 |

|

Правосторонняя круговая |

Правосторонняя круговая |

1 |

|

Линейная |

Линейная |

1 |

2.8 Относительное приращение эффективной шумовой температуры приёмного тракта системы, подверженной влиянию

где Т – шумовая температура спутниковой линии связи системы, подверженной влиянию

![]() %.

%.

Между системами требуется коррекция.

4 Задача №3

Требуется определить отношение сигнал/шум на НЧ окончании спутниковой линии при аналоговом методе передачи с ЧМ модуляцией ТВ сигнала (в дБ).

При передачи ТВ методом ЧМ отношение сигнал/шум на входе и выходе приёмника связаны выражением

где ![]() - выигрыш в отношении сигнал –

флуктуационный шум, обеспечиваемый ТВ приёмником;

- выигрыш в отношении сигнал –

флуктуационный шум, обеспечиваемый ТВ приёмником;

ВВ – визометрический коэффициент;

α - выигрыш в тепловых шумах от введения тепловых линейных предискажений;

k=8 – пересчета размаха синусоидального сигнала в эффективное значение.

![]()

где ![]() - пиковая девиация частоты, отведенная

собственно на ТВ сигнал;

- пиковая девиация частоты, отведенная

собственно на ТВ сигнал;

![]() - верхняя частота спектра ТВ сигнала;

- верхняя частота спектра ТВ сигнала;

ВВ∙α=18,1 дБ (для фильтра старого типа);

ВВ∙α=14,3 дБ (для фильтра нового типа).

Пример расчета

Девиация частоты 11,5 МГц.

Нестабильность частоты гетеродина 0,5 МГц.

Эффективная полоса частот – 36 МГц.

дБ.

дБ.

![]() (15,56 дБ).

(15,56 дБ).

где  дБ;

дБ;

k=8 (9дБ)

дБ (для старого Вф).

дБ (для старого Вф).

дБ (для нового Вф).

дБ (для нового Вф).

Т а б л и ц а 6 – Данные для выполнения задачи

|

Параметры спутниковой линии |

Последняя цифра зачетной книжки |

||||

|

0, 5 |

1, 6 |

2, 7 |

3, 8 |

4, 9 |

|

|

Девиация частоты, МГц |

11,5 |

12 |

11,7 |

11 |

11,2 |

|

Нестабильность частоты гетеродина, МГц |

0,6 |

0,3 |

0,5 |

0,6 |

0,4 |

|

Эффективная полоса частот, МГц |

36 |

33 |

72 |

34 |

35 |

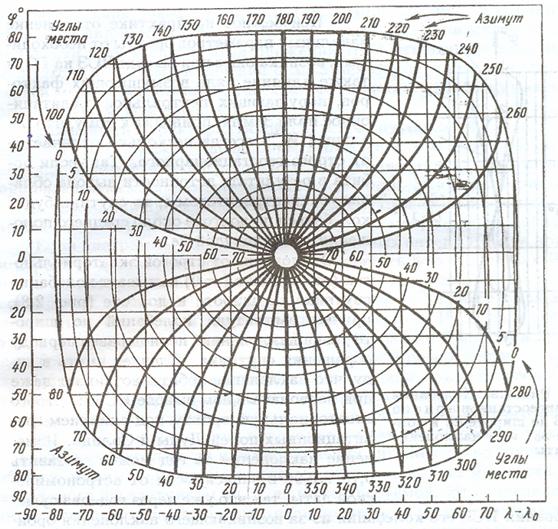

5 Задача №4

Требуется определить зону видимости геостационарного спутника.

Зона видимости определяется по диаграмме (рис. 2,7) в зависимости от угла места и географических данных земной станции и спутника.

Пример расчета

Угол места φ=10°.

Координаты: спутник 66° в. д.

Земная станция 42° с. ш., 73° в. д.

4.1 Определяем разность по долготе между спутником и земной станцией Δλ=73°-66°=7°.

4.2 На диаграмме в пересечении Δλ и φ определяем широту края зоны видимости 73°.

4.3 Проводим вертикальную линию угла места до пересечения с осью λ – λ0 и определяем разность по долготе между ЗС и КС (крайние точки зоны видимости по долготе - 70°). Следовательно, зона видимости геостационарного спутника

-73 °+70 °=3 °

70 ° +73 °=143 °

4.4 Азимут определяется по диаграмме пересечением вертикальной линии, проведенной через Δλ=7 ° и угол места 10 °. Азимут 188 °, т.к. земная станция находится в северном полушарии.

П р и м е ч а н и е – Данные для расчета берутся из задачи 2 для мешающей системы.

Рисунок 3 – Диаграмма для

определения угла места и азимута при направлении антенны ЗС на геостационарный

ИСЗ (![]() -

широта ЗС,λ-λ0 – долгота ЗС относительно долготы позиции ИСЗ)

-

широта ЗС,λ-λ0 – долгота ЗС относительно долготы позиции ИСЗ)

Однако в полярных широтах углы места антенны земной станции, направленной на геостационарный ИСЗ, малы, а вблизи полюса он просто не виден. Малые углы места приводят к затенению спутника местными предметами, увеличиваются шумы антенной системы станции, создаваемые радиошумовым излучением Земли. Углы места на геостационарный ИСЗ уменьшаются также с удалением по долготе точки приема от долготы ИСЗ. Taким образом, для обслуживания территорий в высоких широтах геостационарный ИСЗ должен размещаться как можно ближе к центральной долготе обслуживаемой зоны. Участок ГО, в пределах которого можно менять точку стояния ИСЗ с сохранением необходимой - зоны обслуживания, называется дугой обслуживания.

Список литературы

1. Радиорелейные и спутниковые системы передачи: Учебник для вузов. Под ред. А.С.Немировского. – Москва: Радио и связь, 1986.

2. Спутниковая связь и вещание. Справочник под ред. Л.Я.Кантора. – Москва: Радио и связь, 1997.

3. Радиосистемы управления. Под ред. В.А.Вейцели. – Москва: Высшее образование, 2005.

4. Полет космических аппаратов. – Москва. – Машиностроение, 1990.

5. Радиосистемы межпланетных космических аппаратов. Под общей редакцией А.С.Виницкого. – Москва: Р и С, 1993.